一、创建背景

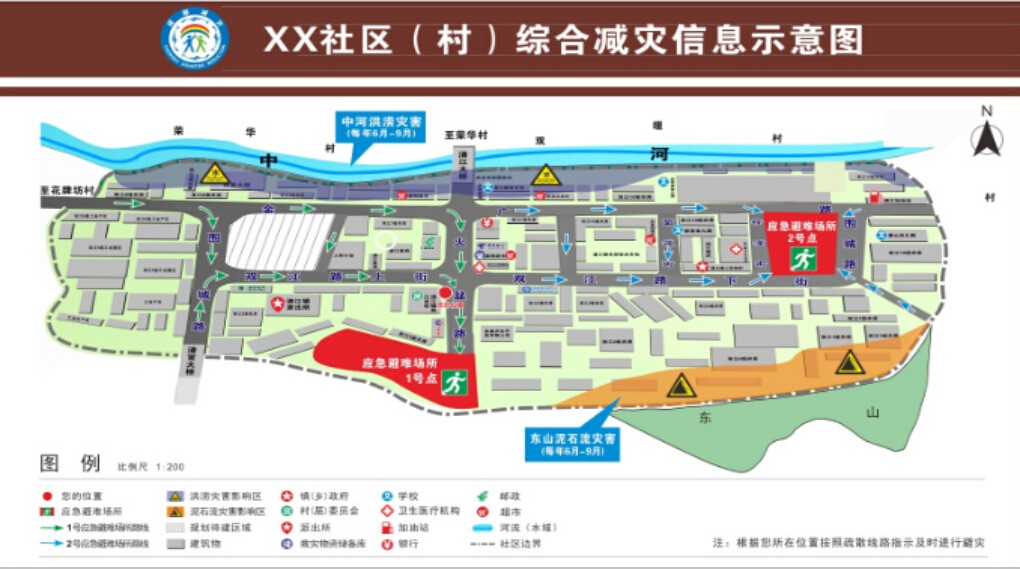

2013年开始,成都市在中心城区选择10个社区开展试点,在社区(村)建设标准化的避灾标识系统,让人们沿着标准化避灾标识有序流动,科学和安全避灾。在试点的基础上,2015年5月,成都市出台社区(村)综合减灾公共信息标识建设规范,共制定八大标识系统,分别为疏散导向标志、综合减灾平面示意图、避难场所标志、自然灾害隐患点警示标志、指挥场所标识、综合减灾宣传标识、物资储备标识、成都综合减灾标识。这些标识将沿着疏散路线,从家门口一直竖立到避难场所。特别是在每个复杂路口,都会设置明确的标准化疏散导向标志。每个市民从自家门口出发,就可以在沿途标志的引领下,一路走到最近的避难场所。2015年6月成都市动工建设200个覆盖全域范围的综合减灾标准化社区(村),逐步实现综合减灾标准化标识系统全覆盖。为了保证建设执行到位,选择5个区(市)县的23个社区(村)作为建设样本,涵盖了多种地形地貌和多种形态的社区(村),为下一步全面推进做好范例,打造好综合减灾标准化社区,“让市民出家门、出楼梯,就能自发、有序、安全、就近撤离到避难场所。

二、全面启动

水井坊街道下属水井坊社区作为减灾标准化示范点位率先启动成都市社区综合减灾标准化建设工作,在水井坊社区成功创建标准化社区基础之上,2015年6月水井坊街道办按照成都市2015年在全市建成200个综合减灾标准化社区(村)目标的统一部署,严格按照《成都市锦江区人民政府办公室关于印发锦江区2015年社区综合减灾标准化建设工作方案的通知》(锦府办〔2015〕35号)、《成都市财政局成都市民政局关于印发成都市社区(村)综合减灾标准化建设专项资金管理办法的通知》(成财社〔2015〕62号)、《社区(村)综合减灾公共信息标识建设规范》等相关文件要求,开展对下属点将台社区、较场坝社区、光明路社区、交子社区和锦官驿社区共计五个社区的综合减灾标准化创建工作。

三、目标计划

水井坊街道以普及防灾减灾知识为重点,以深入开展防灾减灾能力建设活动为载体,着力完善社区应急机制、整合社区防灾减灾资源、建设社区应急避难场所、增强社区居民群众响应能力。全面提升社区防灾减灾建设水平,保障辖区群众的生命财产安全。

四、街道基本情况

水井坊街道位于成都市锦江区中部,东靠一环路,西傍府河,南临南河,北至蜀都大道。辖区总面积1.06平方公里,人口11231户,30750余人,社区6个,共有35条路、街、巷。辖区历史文化底蕴丰厚,有全国重点文物保护单位——水井坊酒窖遗址;世界第一张纸币“交子”的发源地——交子街;传统的水陆交通码头——九眼桥;保存川西民居特色的百年古街道——锦官驿街和水井坊历史文化保护街区;传说中诸葛武侯的练兵场——点将台、较场坝;陈毅元帅的母校——锦官驿小学等众多历史文化古迹。水井坊街道原属于居住型社区,老旧院落较多。近几年,随着水井坊片区旅游、休闲资源的开发及东大街沿线的建设,香格里拉大酒店、兰桂坊、水锦界、明宇金融广场、东方广场、成都市商会大厦等重点单位也相继入驻,辖区呈现居住型和商业型混合的社区形态。