巨型石狮子

旧史

━

古桥流水 多少往事

坛罐乡是个如流水般灵动的地方。湖泊、流水滋润了这里的一草一木。三岔湖、龙泉湖、翔龙湖宛若明珠点缀,高明河、贾家河仿似丝带牵绕,让这一方青山绿水愈发光彩夺目。

有水的地方就有许多桥,坛罐乡就是如此。五福桥、大林桥、无功桥、擦耳岩桥……每一座古桥都有一段令人回味的故事。坛罐乡的桥文化悠久,全乡上下团结一心,铺路修桥,为民造福,留下许多佳话。古桥至今仍在发挥作用,它们述说着坛罐乡的风土人情,而且具有宝贵的科研价值。

五福桥,是坛罐乡人对家乡的深刻记忆——小时候在桥下戏水,最快乐的是跟着大人们去赶集,推着货物从桥上经过,长大后从这座桥走向远方,在宽广的天地间追寻理想……一座古桥,就是心与家的距离。

古桥位于坛罐乡东北面,人称高滩坝大桥,建于清朝嘉庆三年,两百多年间迎风沐浴,承受过无数次洪水巨浪的冲击,桥身坚固如初,迎人来人往,看四时变幻。

桥长45.6米,高1.8米,桥板宽1.3米,厚0.48米,共有14孔。初看孔孔相似,走近细看,却发现大小不一,每一个都有细微的区别。当地人介绍,桥板、桥墩、桥基均为整石构成,所需石料全部就地取材,石质坚硬,工艺精良。

我们不禁感叹古人的智慧,而更让人感动的是募资人的坚持和毅力。据说,石桥是一位叫李应举的人筹资修建的。为了早日修好大桥,他挨家挨户拜访乡民,走山路、蹚泥泞,一分一文筹集资金,从投资到修建倾注了大量心血。

桥建好后,当地人感恩他的善举,取《尚书》中的“五福”二字为桥命名,祝福修桥人及全乡百姓:长寿、富贵、康宁、好德、善终。

“五福桥是我们的福桥。”当地一位70多岁的老人说,以前交通不方便,祖祖辈辈从这座桥上走过,往乡外卖东西,又购物资进来,在互通有无间,日子过得越来越舒坦。他介绍,坛罐乡人擅长做陶烧窑,技艺十分精湛,“金坛罐”的声名就是这样传播开来。

不难想象,有无数个清晨,坛罐乡人迎着朝阳,踩在湿滑的石板上,走过五福桥,挑着一筐筐陶器卖往他乡,然后带回柴米油盐,经营起富足而滋润的生活。

募资修桥、造福一方,是坛罐乡的传统。修桥的过程中,大家心往一处想、劲往一处使,古桥长存、服务后人,坛罐乡人用勤劳、智慧和团结留给后人丰厚遗产。

坛罐乡堪称古桥梁博物馆,除了五福桥,还有建于清朝咸丰年间的大林桥、同治年间的无功桥,以及明末清初修建的擦耳岩、王五堰等石桥。每一座古桥都值得细细考究,背后有说不完的神话传说、民间逸闻。

读者倘若对这些古桥感兴趣,可来此一探究竟。此时的坛罐乡,正是最美的时候,傍晚时分,夕阳映照下的石桥更显迷人,各种鸟儿你呼我唤、成群结队,争相归巢歇林,桥下潺潺流水声入耳入心,诗情画意尽收眼底。

成都高新东区人杰地灵,文化底蕴深厚,追忆冬去春回,心挂社稷故里,继承传统,只为当下奋然前行……

古迹

━

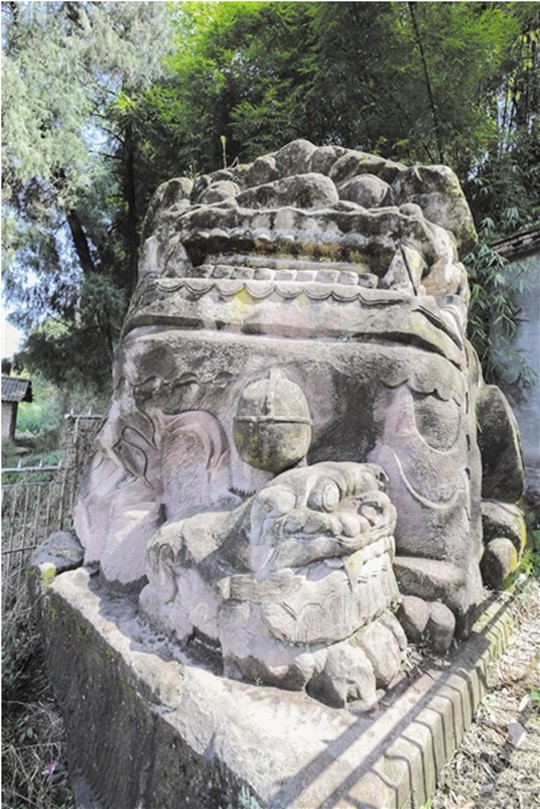

石雕狮王 气势恢宏

位于成都高新区草池镇三渔村的石狮,史料早有记载,但并未被广泛知晓。2015年,因考古单位进行文物调查,再次发现了这隐匿于偏远乡野的巨型石狮。因体型庞大,为全国之最,引得媒体争相报道、转载,让无人问津的石狮突然火了起来。

穿过坑洼的机耕道,我们造访再次“被发现”的石雕“狮王”,心中难免揣着一分对其巨大体量的好奇。

果然气势恢宏!雄踞于山脚,背靠汪家山,眺望毛家河,怒目圆睁的大眼睛,傲视着万物,器宇不凡,颇有点万兽之王的雄风。一组数据,更令人对石狮的巨型感到震撼——高6.5米、长4.7米、宽3.37米,重约百吨。眼前的石狮是一道脱俗于乡野的独特风景,无论再宽广的胸襟也安放不下它的气势,造访者只能是仰望、敬畏,甚至是顶礼膜拜。

石狮周围,还有石鼓、石刻,更添几分神秘感。

这些遗迹都有些历史了。民国《简阳县志》记载:“汪家山崇山之下,缭以清溪,岩下一石宛像狮子……道光三年,里人毛于刚建保全寺,移石锣、石鼓于寺中,命工于狮子石略施棰凿,遂为大狮,背负小狮,形高阔均一丈四尺,自是绝无声响。”

道光三年,即为1823年,如此算来,眼前这座石狮已历经了近200年的岁月洗礼,期间有山河破碎、有战火纷飞,也有破旧立新,就连一旁的保全寺也未能“保全”,但这座庞然大物却躲过重重劫难,奇迹般地存活下来了。石狮的生命力就像它本身的材质一样顽强。

县志中的毛于刚,是雕刻石狮的“始作俑者”。据三渔村村民、毛氏家族后人毛树根讲述,《毛氏家谱》记载,毛于刚是“湖广填四川”的第一代毛氏人,官至四品,居于三渔村一带。据传,当时三渔村野鸡横行,常糟蹋田地里的农作物,导致粮食歉收。毛于刚请来石匠修建庙宇、雕刻石狮,每人每月发放1斗2升米,共历时3年完工。说来也奇怪,石狮雕刻好后,恢宏的气势吓得野鸡不敢再来了,保护一方粮食丰收。

这样的讲述,带着几分真实,却也夹杂着几分虚构,为石狮增添了几分传奇的色彩。或许,有些故事早已埋葬在历史的烟云中了,只留下久远文明的蛛丝马迹,让人产生无限遐想。在某种程度上说,这是一件好事,正如余秋雨所说:“伟大的文明就应该有点神秘。”

或许,眼前的石狮算不上是人类历史进程中的伟大文明,但要离开时,回眸它那分傲视山川的非凡气度,心中也忍不住多生出几分敬畏。

传说

━

诗意芦葭 韵味悠长

无论从哪个角度看,芦葭都给人一种诗意,这诗意里承载着芦葭镇的历史变迁,芦葭桥文化的沿袭,芦葭渡槽的水润一方……

芦葭镇的命名,总让人想起《诗经》,“蒹葭苍苍,白露为霜”,那一启齿的轻呼,宛若从历史里走出的古典美人,伫立在芦葭河边。

据芦葭镇工作人员介绍,几百年前,芦葭桥下场口的芦家河上有座石桥,桥有3孔,桥面用厚约2尺、宽约2.5尺、长约6尺的6块巨石铺成,中间两个桥墩,各刻有一对鳌鱼头约有1.5尺。

桥两岸水草丰茂、芦苇丛生,是明清时从镇金到简阳大道的必经之地。因河道两边风景秀丽,芦苇郁郁葱葱,人们便以《诗经》中“蒹葭苍苍,白露为霜”的诗句命名为“芦葭桥”,“芦家河”于是也成了“芦葭河”。

听芦葭镇的老人们说,芦葭镇有这么一句俗语:“踏不破的芦葭桥,爱不起的千担沟”。有关芦葭桥和千担河的传说,在老人们的记忆里,大多是才子佳人的爱情故事。

许奕是简州人,南宋庆元五年状元。他向来为官清廉、为人正直,受人爱戴。那是一个满目含情的春天,许奕骑马来到芦葭桥,站在桥上的许状元看着桥下落花流水,被这如诗如画的场景吸引,宁肯用一匹马换芦葭桥的一担清水,也不愿意骑马而归。这位有心人用马换水的举动,吸引了一位似水柔情的女子。

千担沟的传说又不同于芦葭河。相传后唐状元王归璞游历简州时,曾在千担沟逗留数日,无意中邂逅了一位姑娘,两人一见钟情。一个秋雨打湿屋檐的夜晚,他们在瓦房下私订终身,相约不娶不嫁。后来,王归璞高中,回千担沟寻找姑娘,无奈姑娘红颜薄命、香消玉殒,王归璞伤心至极,遁入青城山做起了清修隐士。

历史里的芦葭,总是有一股清新雅致的韵味,这韵味是河边的水草,是桥头的恋人,也是瓦房下的誓言。如今生长在芦葭的年轻人,脑海中浮现的更多的是那条横卧在芦葭的渡槽。

据介绍,芦葭渡槽建成于1973年,渡槽全长约500米,离地面最高处约20米,是都江堰灌区重要水利设施之一。从渡槽里流出的水,灌溉了芦葭镇、石板凳镇等乡镇,滋润了十里八方的农田,温暖了农人们的心。

王炳荣是芦葭人,他热爱文学,喜爱记录芦葭的历史文化。在他的文字里,我们读出了他对芦葭深沉的爱。他笔下的芦葭渡槽是雄伟的、壮丽的,也是柔情的、温润的。在王炳荣的记录里,芦葭渡槽是他心灵的家园,看到渡槽就仿佛看到了家。

回忆有关渡槽的历史,当地居民说,当年修建渡槽条件艰苦,为了及时修好工程,保证春耕用水,寒冬腊月里,参与建设的工人们不分昼夜地工作,5个月后顺利修建完成。在老人们的记忆里,渡槽通水的那天,春风拂面、暖阳和煦。听着流水“哗啦啦”地在渡槽里流过,沿线的群众都欢欣雀跃、兴奋不已。田间地头的人们看着流水缓缓地浸润着泥土,似乎嗅到了丰收的味道。

一晃,40余年的岁月悄然溜走,芦葭渡槽已成了一个不可磨灭的符号,立在芦葭人的心头,当年修建渡槽的青壮年也老了。历经岁月的洗礼,芦葭渡槽犹如一位沉稳的大哥,看着脚下每一寸土地的变化,看着芦葭人生活的改变,看着空港新城的建设……

来源:《成都高新》